|

歩道橋の上から足利学校の全景 |

|

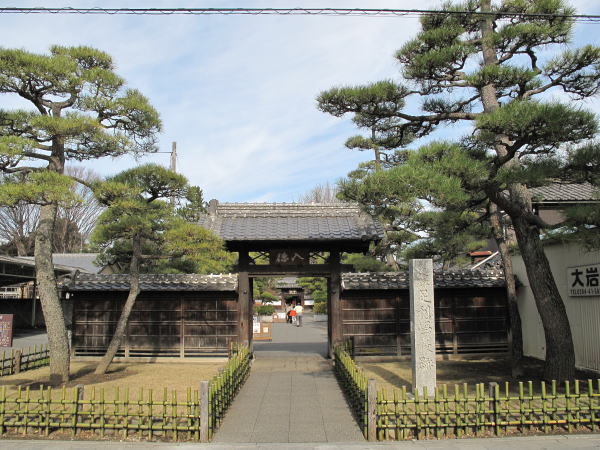

足利学校の門 |

|

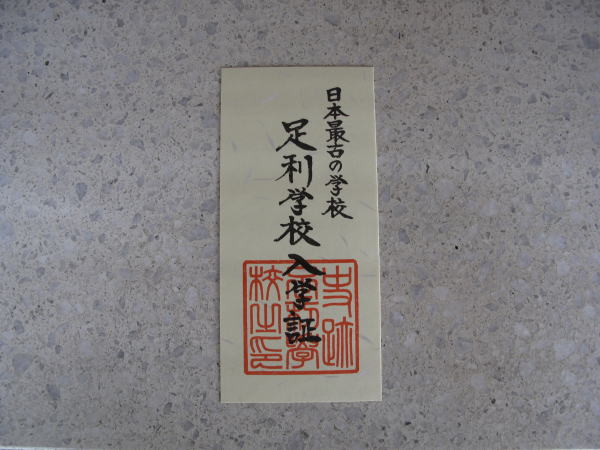

入場券 このような「日本最古の学校 足利学校入学証」 |

|

孔子廟 学問の神様ともいわれる孔子を祀る。 |

|

小野篁(おのたかむら:802〜852年)の木像 平安時代の公家・歌人で野相公(やしょうこう)と呼ばれた人で、足利学校では江戸時代には小野篁を創建者としていたといわれる。 |

|

方丈、庫裡、書庫等 方丈とは学生の講義や学校行事に使われた座敷 奥の建物が庫裡(台所食堂など) 庫裡の奥が書院になっている。 |

|

南庭園 |

|

北庭園 南庭園より格式が高いとされている。 |

|

書院の内部 奥で足利学校漢字検定も行われている。 |

|

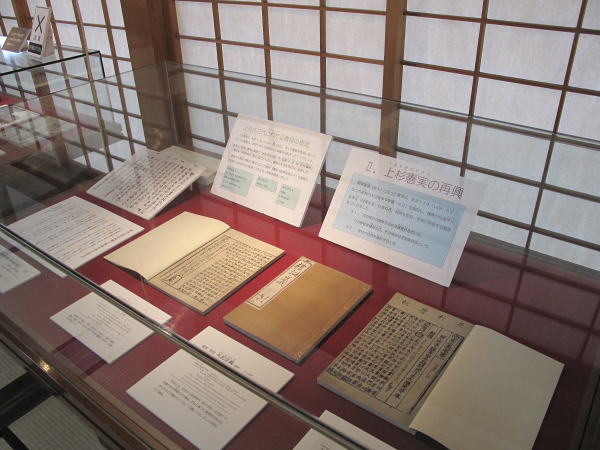

足利学校の歴史に関する使用が展示されている。 上杉氏三代がこの学校に多くの書物を寄進したとある。 |

|

最盛期の足利学校は世界に知られていたという。 |

|

裏門 |

| 【アクセス】 東武伊勢崎線 足利駅から徒歩15分 JR両毛線 足利駅から徒歩10分 足利学校は近くに観光協会の無料駐車場がある。 【その他】 参観料 400円(高校生210円) 4月から9月午前9時から5時 10月から3月午前9時から午後4時30分 休日 第3月曜日 年末(12月29日肩12月31日) |

夫婦で登る日本百名山 HOMER’S玉手箱 麹町ウぉーカー(麹町遊歩人) 会津見て歩記 甲府勤番風流日誌 伊奈町見聞記 鹿児島県坊津町 Good Journey